UNIVERSITÁ

DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia

dell’Ambiente

IL RUOLO

DELLA TERRITORIALITÁ

NELL’EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA .

LA SVIZZERA COME CASO – STUDIO: VERSO

UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Tesi di laurea di:

Lorenzo Pistolesi

Relatore:

Maria Tinacci Mossello

Anno accademico 2003-2004

1. EVOLUZIONE DELLE CARATTERSTICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE

DELL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE

1.1. Gli inizi

dell’agricoltura e la territorialità

1.2. I sistemi

di coltivazione delle piante

1.2.1. Sistemi d’agricoltura discontinua

1.2.2. Sistemi d’agricoltura intensiva e continua

1.3. Sistemi

d’allevamento d’animali

1.3.3.

L’allevamento sentimentale

1.3.4.

L’allevamento pascolo-stalla

2. CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALI E FORME DI PROPRIETÁ

DELL’AGRICOLTURA

2.1.1.

Società di raccolta e caccia

2.1.4.

Ruolo attuale e futuro delle comunità agricole

2.2.1.

Le grandi proprietà terriere come residuo del feudalesimo

2.2.2.

La grande proprietà e l’affitto della terra

2.2.3.

La grande proprietà come grande azienda agricola

2.2.4.

La piccola proprietà individuale

2.2.5.

La cooperativa agricola

2.4.1.

I caratteri strutturali delle aziende agricole

2.4.2.

I caratteri economici delle aziende agricole

3. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE A QUELLA

MODERNA. L’IMPATTO SULL’AMBIENTE

3.1.

Agricoltura tradizionale e moderna

3.1.1.

L’aiuto della geografia

3.1.2.

Tradizione, diversificazione e territorialità.

3.1.3.

Modernità, omologazione e de-territorializzazione.

3.1.4.

Interazione tra modernità e tradizione in agricoltura: il caso Italiano

3.2.

Agricoltura e ambiente culturale

3.3.

Agricoltura e ambiente fisico

3.3.3.

Resistenza naturale ai pesticidi

3.4.

Agricoltura e ambiente politico

3.4.1.

La Politica Agricola Comune

3.5.

Agricoltura e biotecnologie

3.5.1.

L’impatto socio-ambientale

3.5.3.

L’impatto economico-ambientale

4. TRANSIZIONE DALL’AGRICOLTURA MODERNA A QUELLA SOSTENIBILE.

CASO-STUDIO : L’AGRICOLTURA SVIZZERA

4.1.1. Definizione di sostenibilità in agricoltura

4.1.2. Breve storia dell’agricoltura biologica e biodinamica

4.1.3.

Territorialità e sostenibilità

4.2.

Transizione dell’agricoltura in Europa: aspetto politico

4.2.2.

La recente riforma della PAC (Luglio 2003)

4.3.1. Aspetto

politico: la riforma agraria

4.3.2.

Aspetto economico. I prodotti biologici

4.3.3. Aspetto

produttivo: una produzione rispettosa dell’ambiente

4.4.2. Aspetto

socio-economico

4.5. L’agricoltura svizzera:

importanza della riduzione degli incentivi indiretti

4.5.1.

Incentivi indiretti: inefficienza e inefficacia

4.5.2.

L’aspetto economico-ambientale

4.6.2.

Aspetto biologico della riduzione della produzione

4.6.3.

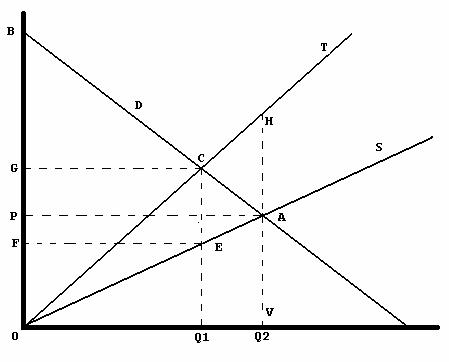

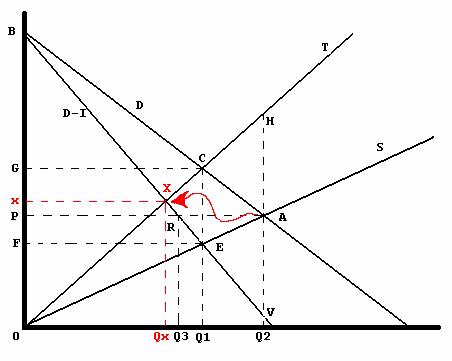

Effetto sul prezzo: un’attrito di forze

5. IL

SISTEMA TERRITORIALE SVIZZERO: UNA “V.I.A.” PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE (CONCLUSIONI)

5.1.1.

Dell’offerta dei beni agricoli

5.1.3.

Della spesa della Confederazione

5.1.4.

Del conto economico delle aziende

5.1.5.

Della volontà comune per un’agricoltura sostenibile. Il principio di neutralità

5.2. Il mercato

dell’agricoltura biologica

5.2.2.

Confronto tra aziende a coltivazione biologica e non biologica

5.2.3.

Un indice di valutazione della contre-performance ambientale delle aziende

5.3. Il governo delle esternalità

5.3.1. La “V.I.A.” per la

sostenibilità dell’agricoltura svizzera

5.3.2.

Valutazione semplificata dell’impatto ambientale potenziale dell’agricoltura

svizzera

5.4. Considerazioni finali

ipotetiche e tutte da dimostrare

5.4.1.

La differenziazione dei prezzi come condizione necessaria verso un’agricoltura

sostenibile

5.4.2.

L’evoluzione dell’agricoltura (territorialità e sostenibilità)

5.5.1.

Conclusione logica della tesi

INTRODUZIONE

L’agricoltura è la più

anziana forma di produzione inventata dall’uomo e da circa 12000 anni, non ha

mai cessato di essere la nostra base d’esistenza. Nell’agricoltura

interagiscono tre logiche diverse: ecologica, biologica e antropologica; essa

può essere considerata l’interfaccia tra uomo e natura, il punto d’incontro,

l’intersezione (Raffestin, 1997). Il suolo agricolo è soggetto sia

all’influenza dell’uomo, con il suo lavoro (manuale, di analisi, di attesa, di

trasmissione nel tempo), sia a quella della natura, con il clima, le stagioni,

gli animali, i parassiti, l’acqua, ecc. Nel corso della storia, infatti, il

suolo agricolo si è trasformato a seguito dell’evoluzione delle condizioni

eco-biologiche e delle condizioni antropologiche, così da diventare uno

specchio che riflette le due variabili uomo-natura (cfr par 1.1.2. e 3.1.2.).

L’agricoltura ha avuto

sempre la doppia caratteristica di produrre del “vivente” e restituire più di

quello che veniva investito ovvero un surplus agricolo (cfr par 3.2.).

Fino a qualche anno fa, nell’agricoltura, l’energia prodotta era uguale o

maggiore dell’energia impiegata, cioè il totale dei fattori produttivi (lavoro,

sementi, concimi naturali, animali) era minore della produzione lorda,

necessaria al sostentamento (cfr cap 1. e 2.); un bilancio negativo si sarebbe

tradotto, una volta finite le scorte, in malnutrizione e fame, basti pensare ad

alcuni paesi ad agricoltura di sussistenza ancora presenti nel Pianeta.

Fortunatamente, adesso il

sistema è cambiato, così che, a controbilanciare una produzione agricola sempre

crescente e dipendente dal mercato, c’è un più che crescente apporto di input

(fisici, energetici ed economici) esterni ad essa, che rendono il bilancio

netto (fisico, energetico ed economico) negativo (cfr cap 3.). Oggi, nei paesi

industrializzati questo bilancio negativo, se non fosse stato per le

esternalità negative che esso stesso ha generato, sarebbe stato difficilmente

percepibile

Diventando un’appendice

dell’economia, l’agricoltura, non ha dovuto più rispettare le leggi della

termodinamica, proprio perché è diventata uno strumento di un sistema più

grande, che la usa e la protegge. Ma un bilancio ecologico ed economico

negativo si traducono in una perdita continua di capitale fisico[1] e sociale[2].

Produrre del vivente per i

viventi, significa disporre di una straordinaria autonomia territoriale, e una

società che riduce il suo stock di capitale fisico e sociale, riduce la sua

autonomia sia da un punto di vista ecologico, che da un punto di vista

economico. In questi ultimi anni, la perdita di suolo agricolo per cause di

dissesto idrogeologico, di dilavamento del terreno, di perdite di sostanze

nutritive data dall’utilizzo intensivo del suolo agricolo è stata molto forte.

Infatti l’agricoltura, essendo lo specchio delle variabili uomo-natura,

riflette una società più incentrata sull’economia, in cui l’agricoltura ricopre

un ruolo marginale, quale strumento dell’economia.

L’agricoltura diviene la

fonte e il bersaglio di una serie di stress di natura ecologica e

antropologica, ma l’agricoltura è la fonte della catena alimentare dell’uomo.

Da qui il bisogno di una produzione il più possibile sana e ricca di principi

nutritivi, il più possibile diversificata, senza rischi o danni per la salute

umana e per l’ambiente; senza contare l’importanza sempre crescente dei servizi

(multifunzionalità, par. 4.3.) che l’agricoltura offre, si pensi a certi

programmi di riabilitazione per tossicodipendenti o per persone con problemi

psicologici.

Se l’agricoltura rappresenta

la nostra storia, il nostro passato, è altrettanto vero che essa rappresenta il

nostro futuro e, non come problema economico ed ecologico da risolvere, ma come

opportunità data all’uomo di vivere la “creazione”, come opportunità per

l’economia di migliorare la sua efficienza sociale (cfr cap 4.) e come

opportunità di aprire le sinergie contenute nella relazione uomo-natura.

Da qui, l’esigenza di una

ricerca, questa, che non si perda nello specifico, ma che mantenga sempre una

buona prospettiva spaziale e temporale. Proprio questa prospettiva permette di

aver sempre una percezione più oggettiva del ruolo dell’agricoltura.

Questa ricerca non ha la

pretesa di trovare le soluzioni alla sostenibilità, ma semplicemente descrive

nel tempo l’evoluzione dell’agricoltura, attraverso l’ausilio della

territorialità. Per poter capire il futuro bisogna prima cercare di capire il

passato, perché è nel futuro che si manifestano gli effetti delle cause poste

nel passato. Il presente è l’incontro di cause passate ed effetti futuri, che,

nell’agricoltura, trovano un fil rouge. Con la “territorialità” (cfr par

1.1.2.) si evidenziano le differenze tra agricoltura tradizionale e moderna

(cfr par 3.1.), la prima rivolta al passato e la seconda al futuro.

Attraverso un metodo

sistemico, ho organizzato i lavori seguendo un ordine cronologico diviso in tre

periodi ben distinti e distinguibili. L’evoluzione dell’agricoltura può essere

riconducibile ad un albero, nel quale:

·

le radici rappresentano la

multiformità dell’agricoltura tradizionale (cap 1 e 2), che rimangono sempre

impermeate nel passato;

·

il tronco rappresenta l’uniformità

dell’agricoltura moderna (cap 3) e la sua strutturazione produttiva;

·

il fusto rappresenta la

multifunzionalità dell’agricoltura sostenibile (cap 4 e 5) e la sua sinergia

produttiva con l’ambiente;

La territorialità s’inserisce

in questo schema, andando ad evidenziare il forte legame che c’è tra passato,

presente e futuro; tra agricoltura moderna e tradizionale, come due aspetti

indissociabili dell’agricoltura sostenibile (cfr par 3.1.). Ogni capitolo ha

almeno un paragrafo dedicato alla territorialità e all’evoluzione all’interno

dell’agricoltura.

Tramite questo percorso

cronologico, si evidenziano gli aspetti dinamici dell’evoluzione, ovvero le

transizioni da una forma ad un’altra, si mettono in evidenzia (con la

territorialità) i cambiamenti avvenuti, cercando di dare un significato

olistico riconducibile ad un sistema territoriale che si estenda nel tempo e

nello spazio (cfr par 4.1.3).

Nel sistema agricolo

territoriale (punto d’arrivo di questa ricerca) convergono logiche dettate

dalle tradizioni che arrivano dal passato, logiche economiche del presente e

logiche di sostenibilità che “vengono dal futuro”. In questo punto d’incontro e

d’intersezione ho preferito parlare di sistema territoriale, proprio perchè le

relazioni tra i soggetti (tramite il mercato e l’ambiente) passati, presenti e

futuri, sono in continua evoluzione.

Questo percorso è approdato

su una breve analisi sistematica del sistema territoriale svizzero, il quale è

riuscito a creare all’interno dell’agricoltura delle economie ambientali

crescenti (cap 5). Economia, politica, ecologia e la società stessa, convergono

su un modello di agricoltura sostenibile. Azzardando l’ipotesi che il sistema

territoriale compia, attraverso il mercato, una vera e propria V.I.A. (par

5.2.3.), sono riuscito a trovare un indice che esprimesse tale valore,

ordinando le aziende in base all’impatto che esse hanno sull’ambiente.

1.

EVOLUZIONE DELLE CARATTERSTICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE DELL’AGRICOLTURA

TRADIZIONALE

Da sempre l’agricoltura ha esercitato un

notevole impatto sull’ambiente. Tra le diverse attività umane, l’agricoltura è

quella che maggiormente ha cambiato il paesaggio in maniera sostanziale.

Foreste che lasciano il posto a campi e a praterie, sono l’esempio più lampante.

Canali d’irrigazione, bonifiche, nuovi assetti fondiari, silvicoltura, hanno

praticamente cancellato le zone di natura incontaminata. Oggi,

nell’immaginario collettivo, è piuttosto il paesaggio agricolo ad essere

percepito come “natura”.

Una caratteristica dell’impatto dell’agricoltura

sull’ambiente si ritrova nella sua estensione, sia di carattere spaziale, sia

temporale: sappiamo che l’agricoltura, in modi e forme diverse, è praticata in

tutto il mondo e sappiamo anche, che essa è stata la prima attività dell’uomo a

produrre un impatto rilevante sull’ambiente; un impatto che si estende dunque nel tempo e nello spazio. La trasformazione

del paesaggio è avvenuta nei secoli, gradualmente, cosicché oggi il paesaggio

agricolo è diventato una costante del territorio alla quale non facciamo più

caso. Ci colpiscono, al contrario, quelle zone nelle quali l’attività agricola

si è arrestata, le quali si mostrano ai nostri occhi come “abbandonate”.

La maggior parte delle zone ecumeniche

esistenti sulla terra sono state modellate, in misura più o meno rimarcabile,

dal lavoro dell’uomo in agricoltura. L’agricoltura, e il paesaggio che ha

creato l’uomo tramite essa, sono diventate una costante del tessuto quotidiano

delle società, tradizionali o moderne, che va ben al di là del puro fatto

geografico o economico.

Il posto che spetta all’agricoltura è

spesso sottostimato, la percezione che si ha e l’uso che se ne fa, è ancora

troppo limitato al mero aspetto produttivo siano essi beni o servizi, essa

accompagna l’uomo nella storia, sia in epoca preindustriale, industriale, che

postindustriale.

1.1. Gli inizi dell’agricoltura e la

territorialità

1.1.1. Le origini

Nell'epoca in cui ebbe origine

l'agricoltura, l’uomo provvedeva ai suoi bisogni alimentari sfruttando

direttamente ciò che la natura produceva spontaneamente. A quel tempo,

l’impatto sulla natura era molto limitato e lo spazio vitale per sopravvivere

era molto esteso: dai 10 km²/abitante fino ai 140 km²/abitante per i climi più

difficili. Questo stato di cose rimase inalterato fino alla

scoperta della coltivazione delle piante. La prima forma di agricoltura era molto invasiva. Si praticava una

coltivazione del terreno temporanea previa distruzione, mediante incendio,

della foresta o della macchia. L’agricoltura itinerante ridusse lo spazio

vitale necessario per vivere: da 0,5 a 1,3 km²/abitante per la pastorizia

nomade e da 0,03 a 0,5 km²/abitante per l’agricoltura discontinua. Per fare un

raffronto oggi, lo spazio vitale sufficiente varia da 400-800 m²/abitante nei paesi

che soddisfano i loro bisogni alimentari con la produzione interna (Egitto,

Cina) e da 3500 a 7500 m²/abitante per i paesi d’esportazione agricola

(Francia, USA). Questi primi dati ci danno una misura dell’aumento d’efficacia

e d’efficienza che l’uomo ha prodotto, nell’utilizzare la natura per produrre

il cibo di cui aveva bisogno. Il rapporto è nell’ordine di 1 a 10.000; in altri

termini, la quantità di terreno che prima bastava appena a far sopravvivere un

solo essere umano, adesso è sufficiente a sfamare oltre 10.000 persone (PNUE,

2000).

Le fonti archeologiche ci dicono, con

certezza, che nel nono millennio a.C. sulla Mezzaluna Fertile esisteva già

un’agricoltura primitiva, costituita dalla coltivazione di cereali

(Kostrowicki, 1980). Diffusasi successivamente nelle zone tropicali,

l’agricoltura si diversificò nella coltivazione di piante che forniscono

radici, rizomi e tuberi, mentre nella steppa diventò pastorizia nomade.

Ci sono anche i sostenitori (Sinskaja,

1969) del policentrismo, che ipotizzano che i luoghi di nascita

dell’agricoltura siano stati più di uno. Le regioni sarebbero cinque:

Mediterraneo antico, Est-asiatico, Sud-asiatico, Africano e Nuovo Mondo. Ogni

regione presentava delle differenze sostanziali riguardanti le forme d’agricoltura

primitiva, relative al differente uso dell’irrigazione e la diversa importanza

e utilizzo del bestiame. Con l’invenzione dell’agricoltura ci fu un vero e

proprio boom demografico.

Sembra che l’evoluzione

dell’agricoltura, almeno dal punto di vista tecnico-organizzativo, possa essere

immaginato come una figura che si avvicina al rombo (Kostrowichi, 1980):

inizialmente formata da un piccolo numero di forme di coltivazione essa si è

diversificata, in misura del suo ampliarsi nello spazio e nel tempo, in una

miriade di differenti combinazioni tecnico-organizzative. È affascinante

immaginare quanto l’agricoltura possa esprimere le differenze che ci sono sul

nostro pianeta, inserendosi a pieno nel rapporto uomo-natura.

1.1.2. La territorialità

Altrettanto interessante è rendersi conto di quanto l’agricoltura possa esprimere la “territorialità”, poiché è il risultato dell’interazione del fattore ambiente (clima, territorio, paesaggio), con il fattore umano (uomo, società, cultura, religione) attraverso il tempo. L’agricoltura, in altri termini, attraverso la sua varietà, dimostra quanto complesso e poliedrico è il rapporto tra l’uomo e l’ambiente (v. tab 1 in appendice). Fino a pochi anni fa, era l’unica vera attività per mezzo della quale l’uomo poteva interagire col territorio, accrescendone le differenze e aumentandone le specificità. Considerando la superficie, le zone agricole sono pur sempre le più estese e molto stabili nel tempo.

Introduciamo la definizione di territorialità data da Claude Raffestin (1986) come “L’insieme delle relazioni che i gruppi e di conseguenza, i soggetti che ad essi appartengono, sviluppano con l’esteriorità e con il territorio, grazie all’aiuto di mediatori e nella prospettiva di raggiungere la più grande autonomia possibile, compatibile con le risorse del sistema”.

L’agricoltura sembra proprio essere un mediatore incontrastato della territorialità, attraverso la quale il lavoro dell’uomo ha saputo ottenere la più grande autonomia possibile, relativamente ad ogni determinato territorio. Le risorse di ogni sistema territoriale attraverso l’agricoltura sono state sfruttate al meglio, attraverso un incremento graduale dell’efficienza agricola.

Nell’ “ecogenesi territoriale”, termine coniato da Raffestin (1986), l’agricoltura ha sempre svolto un ruolo determinante, distintivo, modellando i paesaggi e regolando la vita dell’uomo. L’evoluzione dei sistemi territoriali, intesi come strutture autorganizzate, segue alcune delle regole delle strutture dissipative inorganiche (Prigogine e Stengers, 1979): irreversibilità, livelli soglia, memoria genetica codificata, gradienti, attrattori, ecc., senza che queste siano determinanti. Cosicché ogni forma di agricoltura tradizionale è portatrice di un codice genetico territoriale che modella i paesaggi e influisce sulla cultura e sulla società in modo caratterizzante e autoreferenziante, ovvero, l’agricoltura tradizionale intesa, non semplicemente come attività necessaria all’uomo per soddisfare i propri bisogni alimentari, ma come chiave d’accesso per capire il passato e il presente. Ogni forma di agricoltura tradizionale è portatice di una specificità territoriale che la porta, in maniera sistemica, a completare l’olisticità del mondo. Più le forme d’agricoltura si differenziano e più che il sistema mondo evidenzia la sua complessità, e conseguentemente la sua stabilità. Dovremmo pensare ai confini geografici tra un sistema territoriale ed un altro, non come una linea ben definita, ma come un graduale passaggio dalle infinite sfumature, che partecipa a “disegnare l’affresco della creazione”.

L’industrializzazione dell’agricoltura e la mondializzazione recente hanno un po’ perturbato questa specificità territoriale, che nel passato aveva prodotto e arricchito, per sedimentazione, il territorio locale e trasmesso da una generazione all’altra i principi dell’auto-organizzazione, che coincide con l’identità (attiva) del sistema locale (Cahier Geographique, 2002). L’agricoltura moderna ha ridotto notevolmente la territorialità nell’agricoltura, che la faceva portatrice del “codice genetico territoriale”, uniformandosi a poche forme veramente distintive. Si pensi al controllo che le multinazionali esercitano sui flussi di sementi (Ogm), di pesticidi e di concimi per avere un’idea di quanto la de-territorializzazione sia in atto già da tempo.

Tuttavia il fenomeno dell’estinzione di forme agricole arcaiche e tradizionali non ci deve spaventare, soprattutto perché è una costante evolutiva di ogni sistema, ma la sistematica riduzione della diversità a poche forme veramente distintive potrebbe porre molti problemi.

Nei prossimi paragrafi andremo a vedere le

forme d’agricoltura presenti sulla terra, classificate secondo il Kostrowicki

(1980).

1.2. I sistemi di coltivazione delle

piante

1.2.1. Sistemi d’agricoltura discontinua

- Sistemi

a coltivazione temporanea del terreno, mediante distruzione tramite incendio

della vegetazione selvatica. Questi sistemi hanno in comune una condizione

di popolamento rado e semi-nomade o stanziale, l’autoapprovvigionamento ed

un’organizzazione ed una tecnica primitivi. L’incendio oltre ad eliminare

gli arbusti o gli alberi, serve a concimare il terreno, che non ha bisogno

di essere lavorato. Gli utensili usati sono semplici bastoni appuntiti. La zappa e il bastone escavatore,

sono utilizzati per togliere la malerbe negli anni successivi. Si

coltivava per uno o due anni, lasciando successivamente alla natura il

compito di riformare la vegetazione. Una volta lasciato il campo, il bosco

riprende la sua forma originale. 20-30 anni per il bosco e 6-15 anni per la macchia. L’incendio di macchia si differenzia

da quello di bosco, anche per il maggior uso della zappa necessaria per

dissodare il terreno, ben più compatto e pieno di radici (Sinskaja, 1969).

- Sistema a coltivazione discontinua con strumenti arativi, sviluppatisi nel Vicino Oriente ai piedi dei monti, dove i boschi erano radi. Questo sistema era basato sullo sfruttamento della forza trainante degli animali e su un maggior sviluppo degli attrezzi di coltivazione. L’aratro ad uncino fece la sua comparsa nel IV millennio a.C. (Wissmann, 1956), anche se, inizialmente non fu utilizzato per dissodare il terreno. L’aratro dal Vicino Oriente si diffuse in Egitto, a Cipro, in Grecia e in Italia. Successivamente, l’introduzione del ferro, lo trasformò in aratro a telaio, che arava più profondamente. Fino a poco tempo fa, alcuni relitti d’agricoltura discontinua si sono registrati nelle regioni montane della Spagna, del Portogallo e del Massiccio Centrale. In questo sistema di coltivazione non era utilizzato alcun tipo di concimazione (Kostrowichi, 1980).

- Sistema a maggese, consiste nella limitazione del periodo di riposo del suolo ad un

tempo molto breve. È

un’agricoltura mista, con la quale inizia l’associazione sinergica con

l’allevamento, indispensabile nel breve periodo di riposo. Si semina per

1-2 anni e successivamente, si lascia il terreno a riposo per uno o più

anni, allo scopo di stimolare la nitrificazione e di migliorare la

struttura del suolo. Il sistema a maggese si è evoluto, a partire dal sistema

a cultura mobile, parallelamente all’aumento di densità demografica.

Spesso si seminava cereali, il che favorì l’invenzione della falce. La

trebbiatura avveniva sull’aia, il grano veniva mietuto alto lasciando la

paglia sul campo. Furono terrazzati numerosi pendii di montagna,

soprattutto quando iniziò l’irrigazione dei terreni (Indocina). Nel mondo, il sistema a maggese, si è diversificato in una miriade

di forme, che possiamo raggruppare in:

- Aridocoltura, con la quale il maggese divenne

più accurato. Affinché

il suolo assorbisse le piccole quantità d’umidità e limitasse

l’evaporazione, si doveva dissodare il terreno con arature e zappature. L’allevamento era meno legato alla

coltivazione e il suolo era fertilizzato con paglia (Sinskaja, 1969).

L’aridocoltura, diffusa in Africa Settentrionale e in Asia, è applicata

anche nell’agricoltura moderna.

- Sistema a rotazione biennale, un anno di coltura e uno di

maggese. Quando dal Vicino Oriente l’agricoltura si diffuse nel

Mediterraneo (Grecia, Roma), essa trovò un clima più favorevole. La

rotazione biennale si basa su tre cardini: coltivazione delle piante

annuali (prevalentemente cereali), coltivazioni perenni (alberi da

frutto) e pastorizia. L’arrivo degli Arabi, soprattutto sulla sponda sud

del Mediterraneo, differenziò ancora le cose: il grano duro sostituì

quello tenero, s’introdussero la palma da dattero e il cotone; la canna

da zucchero e il riso comparvero nei territori irrigati, si limitò la

vite per divieti di natura religiosa. L’introduzione del mais ridusse

l’estensione del sistema biennale ai soli territori dell’Italia

settentrionale, della Spagna e di molte zone dell’Africa del nord

(Chevalier, 1939). La rotazione biennale permette la possibilità di una

coltura promiscua (olivo, noce, ciliegio, vite, pistacchio, mandorlo,

ecc.).

- Sistema a rotazione triennale, che si distinse dal sistema a

rotazione biennale, in ragione delle diverse condizioni naturali presenti

fuori dalle regioni a clima mediterraneo. Esso si basa sulla

contemporanea coltivazione di piante invernali e primaverili in due campi

distinti e il maggese nel terzo, secondo una successione delle colture

conciliabili tra loro. Il maggese era sempre accompagnato dal pascolo

degli animali. Fu necessaria l’invenzione dell’aratro a vomere. Con la

crescita della densità di popolazione e la riduzione delle terre

coltivate si rese necessaria un’attenta scelta della piante da coltivare:

colture invernali il primo anno con segale e frumento, colture

primaverili il secondo anno con avena e qualche leguminose e maggese il

terzo anno. All’esterno dei villaggi, si assegnavano le terre, in modo

che ognuno potesse avere tre campi, ciò permetteva l’utilizzo comune e

alternato degli attrezzi. Nel sistema a rotazione triennale fu decisivo

il legame tra terra e animali, utilizzati come forza trainante e come

fornitori di concime. Tale legame si è sciolto soltanto con l’avvento

dell’agricoltura industrializzata.

- Sistema infield-outfield (Gray, 1952), presente nelle regioni nord-occidentali dell’Europa, nelle quali non era possibile la rotazione triennale. Dal sistema a maggese puro, di sviluppò un sistema orientato sempre più sull’allevamento degli animali e nella coltura più o meno continua delle terre situate nelle immediate vicinanze dell’insediamento (infield), integrata con la coltivazione alternata al riposo, delle terre situate più lontano (outfield). Il frumento fu sostituito dall’avena, che una volta raccolta lasciava il posto per altre colture dal mese di ottobre fino a fine aprile. L’outfield talvolta manteneva il sistema a coltura mobile, mediante incendio di bosco. Il sistema infield-outfield si diffuse in tutta la Gran Bretagna, salvo la parte sud-est dove si praticava la rotazione triennale, poi in Irlanda, Bretagna e Norvegia. L’enclosures trasformarono i proprietari in affittuari, ponendo la parola fine all’outfield-infield, del quale restano soltanto delle piccole tracce.

- Resti dei sistemi a maggese nel paesaggio agricolo contemporaneo, si dividono in: sistemi a campi aperti, collegati con la rotazione

triennale e soprattutto con la rotazione triennale regolata (Francia di

nord-est, Germania, Polonia e Russia occidentale); sistemi a campi

chiusi, determinati da altre forme di coltivazione (nord della Spagna,

Francia occidentale, Gran Bretagna, nord-ovest della Germania, Danimarca

e Paesi scandinavi).

1.2.2. Sistemi d’agricoltura intensiva e continua

- Sistemi

intensivi con irrigazione. Il passaggio ad un’agricoltura intensiva su larga scala richiese che

si risolvesse il problema della fertilizzazione stabile e sistematica del

suolo. Ciò avveniva possedendo alla perfezione le tecniche d’irrigazione

del suolo con contemporanea concimazione, oppure, tramite un più razionale

avvicendamento delle colture e un più largo uso del concime animale.

Nell’agricoltura mista (piante e animali) l’elemento più importante è il

suolo, mentre in quella irrigua è l’acqua, la quale viene convogliata nei

campi mediante la costruzione di adeguate opere idrauliche. Si usa da

sempre nelle zone aride o semi-aride, nei paesi ad insufficienza

stagionale (clima monsonico) e per aumentare le rese nelle zone dove le

precipitazioni sono sufficienti (Kostrowichi, 1980).

- Sistemi sfruttanti le acque

alluvionali,

con i quali già in epoca pre-agricola si otteneva la raccolta di cereali

selvatici, concimati grazie al limo. Tali acque erano deviate mediante

l’uso di semplici bastoni o tramite la costruzione di piccoli argini di

contenimento e di deviazione. Questi sistemi venivano praticati nel

Vicino Oriente e nell’Africa del nord.

- Sistemi sfruttanti le acque del

sottosuolo, delle sorgenti o delle oasi, che sin da subito ebbero carattere

intensivo. Si costruirono pozzi e canali lunghi anche 10-15 km che

permettevano una migliore diffusione dell’acqua anche in territori

sprovvisti.

- Sistemi agricoli dei grandi fiumi, con i quali la conoscenza

dell’uomo si trasferì ”dall’idroagricoltura all’economia idraulica”

(Wissmann, 1956). La regione, per eccellenza, nella quale si svilupparono

tali sistemi fu la Valle del Nilo, dove l’acqua e il limo si depositavano

sugli argini. Il periodo fu tra il 3000 e il 2500 a.C. La recente

costruzione delle dighe ha obbligato l’utilizzo di concimi minerali,

poiché, regolando le piene impediscono al limo di svolgere la sua

funzione; inoltre si sono sostituite le coltivazioni di piante per il

mercato con altre più adatte all’esportazione. Gli Arabi, avendo imparato

la tecnica dell’irrigazione in Mesopotamia e in Egitto, la diffusero nel

nord dell’Africa e in Spagna meridionale, la quale divenne un fiorente

paese agricolo. L’irrigazione si compie mediante complicati sistemi di

canali e d’acquedotti, che si estendono ancora oggi lungo le coste della

Valencia, Murcia e Andalusia (Chevalier, 1939).

- Agricoltura irrigua dei paesi

monsonici, la

più grande regione si trova nel territorio della Repubblica Popolare

Cinese. È l’agricoltura con la più alta produttività marginale della

terra, ma non del lavoro. Il riso può arrivare ad essere piantato anche

quattro volte nello stesso anno. Una produttività dettata dalla fame,

dall’alto numero di lavoro e dall’ingegnoso riutilizzo d’ogni genere di

composto organico come concime. L’allevamento è secondario e il suo scopo

primo è procurare concime e forza trainante, ma solo pochi contadini

utilizzano attrezzi per arare, che spesso sono trainati dagli uomini

stessi. Il suolo è concimato con loess, fuliggine, cenere, terracotta

tritata delle stufe, ogni genere di rifiuti e 1/3 con deiezioni umane

(Kostrowichi, 1980).

- Sistemi d’agricoltura irrigua

dell’America indigena. L’irrigazione e il terrazzamento dei pendii erano noti anche in

alcune parti dell’America pre-colombiana. Sistemi d’irrigazione con

acquedotti e canali, risalenti al I millennio d.C., si sono ritrovati in

alcuni siti Inca, mentre i Maya pare non abbiano utilizzato l’agricoltura

irrigua, anche se rimane la questione di come siano riusciti ad essere

così evoluti e numerosi (Kosok, 1965). Nella Valle del Messico c’era la

più alta concentrazione d’agricoltura irrigua. Caratteristici del Messico

e del Perù, erano gli orti galleggianti o Chinampas, cioè isole

artificiali costruite sulle acque poco profonde dei numerosi laghi e

composte da fanghi tratti dal fondo e piante acquatiche.

Per migliaia d’anni, il 60-70 % della

popolazione del mondo è vissuta in condizioni caratterizzate dall’agricoltura

irrigua, garantendo un benessere sociale che, riflettendosi sul mondo

scientifico e artistico dell’epoca, ha permesso di raggiungere elevati livelli

di civiltà (Kostrowicki, 1980). L’agricoltura irrigua, specialmente quella cinese, ha raggiunto un equilibrio

e una stabilità mai vista prima, anche nei confronti dell’agricoltura

industrializzata.

Se ancora oggi la superficie di terre

irrigue sta continuando ad aumentare, lo si deve in principal modo alla regione

dell’Asia meridionale che è l’unica regione con un trend positivo (PNUE,

2002). Sui 255 milioni di ettari di terra irrigua che

conta il mondo, circa 180 fanno parte di tale regione, inoltre dai 25 ai 30

milioni di ettari hanno subito una degradazione pronunciata a causa della

eccessiva salinizzazione e circa 80 milioni di ettari soffrono in generale di

problemi di saturazione e salinizzazione (FAO, 1995). L’uso non sostenbile

della terra si porta seco, indirettamente, il problema della deforestazione,

necessaria per equilibrare le perdite di terreno e fertilità.

·

Sistemi

intensivi senza irrigazione. Già nei

sistemi ad agricoltura mobile, nei villaggi e nelle immediate vicinanze, si

ritrovano delle coltivazioni ad agricoltura continua. Il villaggio è pur sempre

un punto di concentrazione di materia organica che può essere impiegata per

concimare, consapevolmente o inconsapevolmente. I Kigazi, che vivono

nella parte sud-orientale dell’Uganda e nel Ruanda, grazie ad un’agricoltura

molto intensiva hanno raggiunto in una regione di circa 1000 km² una densità di

popolazione che va da 200 a 400 abitanti per km², anche in mancanza di

bestiame. I Kikuya del Kenia, grazie anche alla concimazione con

deiezioni ovine, mantengono circa 160 abitanti per km². I Chaga, alle

falde del Kilimangiaro, arrivano a 250 abitanti per km² (Gourou 1953).

L’agricoltura intensiva era presente anche nell’America pre-colombiana, oltre

che nei paesi monsonici. In Europa, dove le precipitazioni sono sufficienti, il

fattore riduttivo per l’agricoltura continua è stato soprattutto il suolo,

quindi la concimazione dei terreni. Si formava un circolo vizioso dato dal

fatto che, il bestiame serviva per concimare e che la terra doveva essere usata

soprattutto per coltivare le piante per sfamare gli uomini e non per foraggiare

gli animali. Un altro fattore che permise il passaggio dal maggese

all’agricoltura intensiva fu l’introduzione nell’avvicendamento di piante molto

produttive, come il mais e le patate. Un tipo di avvicendamento ancora presente

nell’Europa meridionale, USA, Asia sud-orientale, Africa e Vicino Oriente è

quello dell’alternanza tra frumento e mais. Un altro

sistema d’avvicendamento è formato da, in ordine cronologico, mais, maggese

nero, frumento, incolto (Meryland). Nei territori

più aridi: maggese, piante invernali, piante da tubero, piante primaverili. I

fattori che permisero il passaggio dal maggese all’agricoltura continua furono

molteplici: maggior impiego di lavoro umano, maggior impiego di capitale e le

condizioni naturali. La coltura intensiva non necessariamente significava rese

più alte e inoltre non esiste una via universale di progresso dell’agricoltura,

che tra l’altro non è sempre crescente. L’introduzione delle piante da tubero e

delle papillonacee, aumentò la quantità di foraggio per il bestiame, il quale

permise, per effetto del concime, rese maggiori. Soltanto un’agricoltura

fondata su fondamenti scientifici può assicurare la crescita della produttività

della terra, indispensabile in condizioni di crescita demografica accelerata.

·

Sistemi

d’agricoltura industrializzata. I primi ad

intraprendere degli studi sull’agricoltura furono i Greci e i Romani, poi solo

con l’Illuminismo si riprese l’indagine della natura e dell’agricoltura. Il

rapido incremento demografico e la fuga dalle campagne, lo imponevano, in modo d’assicurare

una produzione continua, ininterrotta e più abbondante, rispondente alle nuove

condizioni sociali. Tuttavia nel corso di questi ultimi cento anni il progresso

ha avuto un’evoluzione maggiore che nel corso dei millenni precedenti. La

conoscenza agricola si è dissociatà dalla pratica, dando ulteriore impulso allo

sviluppo della geologia, metereologia, climatologia, idrologia, agronomia,

chimica, biologia e infine dell’ingegneria genetica. Con la “rivoluzione

verde”, avvenuta nel Dopoguerra, l’agricoltura ha beneficiato di una

razionalizzazione e massimizzazione produttiva dovuta alla:

1.

Concimazione dei terreni. Nel 1840 Justus von Liebig scoprì che le piante hanno bisogno del

potassio, del fosforo, dell’azoto e di alcuni microelementi come il ferro, il

manganese, lo zinco, il rame, il cobalto, il molibdeno e altri. L’utilizzo dei

concimi chimici permise un aumento del 50-60 % della resa per ha, oltre che un

aumento dei costi materiali (Kostrowicki, 1980). Tuttavia tra concimi chimici e

letame, i risultati sono differenti, nel breve periodo migliori per i primi, ma

nel lungo periodo migliori per il secondo. Nell’insieme il secondo sembra avere

rese minori, ma è il solo a mantenere l’humus nel terreno, evitando fenomeni di

erosione e lisciviazione. I concimi chimici andrebbero usati in sinergia con i

concimi organici, senza mai sostituirli del tutto.

2.

Avvicendamento delle piante coltivate, con lo scopo di migliorare le condizioni di crescita e

d’utilizzazione dei suoli, e d’incrementare la fertilità. È l’elemento

fondamentale dell’organizzazione moderna della produzione vegetale per

l’azienda agricola. L’ordine si divide in elementi: il primo elemento

dell’avvicendamento non è un cereale, così da costituire una buona coltura di

rinnovo per le altre piante; l’ultimo elemento è un cereale. Inoltre esistono

anche seconde semine, che aumentando il grado di

flessibilità, favoriscono lo smercio. Non è

corretto raccomandare l’adozione di un unico sistema d’agricoltura a

prescindere dalle condizioni locali.

3.

Impianti idro-climatici, costruiti dapprima in Egitto e in Sudan, essi permisero, sia di aumentare

la coltura del cotone, sia di passare all’agricoltura continua: nel 1902 fu

costruita la prima diga di Assuan, sopraelevata nel 1912 e nel 1933 e

definitivamente riprogettata e ricostruita negli anni ’80. Al posto dell’antica

irrigazione per sommersione alluvionale, si praticano numerose irrigazioni a

solchi durante l’anno. Si sostituirono le colture, introducendo il cotone, il

riso e la canna da zucchero, migliori per essere smerciate sul mercato. Se

l’Egitto era, in passato, il paese delle eccedenze agricole, oggi non produce

una quantità di cibo sufficiente per la popolazione indigena. Unica pianta

alimentare introdotta fu il mais, che ha sostituito il frumento. I raccolti

inizialmente aumentarono, com’è naturale che avvenisse, grazie alla millenaria

riserva di fertilità del suolo mantenuta dall’irrigazione per sommersione, poi

però i raccolti cominciarono a diminuire e diminuiscono tuttora. Anche

nell’Indo e nelle regioni aride del Pakistan e dell’India l’irrigazione

continua mediante canali, non è rimasta senza effetti dannosi: saturazione

idrica e eccessiva salinizzazione del suolo; il che ha reso necessario lo scavo

di canali di scolo. Al momento attuale, la Cina possiede la maggior quantità di

terre irrigate del mondo. In USA l’utilizzo dell’acqua ha esaurito le falde

sotterranee, costringendo trivellazioni sempre più profonde, inoltre le acque

usate cariche di concime in eccesso, trasportate dal Mississippi fino al Golfo

del Messico, contribuiscono alla formazione delle maree nere d’infiorescenza

algale, famose anche nel nostro Adriatico (cfr par 3.3.4.). La moderna

agricoltura consente lo sfruttamento di regioni precedentemente troppo aride,

anche se talvolta i rapporti di conduzione della terra limitano la sua reale

efficacia. In quasi tutto il mondo si assiste alla sostituzione

dell’irrigazione per sommersione con quella a solchi con acqua di fiume, con

aumento della produttività e della complessità. Le bonifiche, infine, hanno

giocato un ruolo importante nell’agricoltura, effettuate per rendere

coltivabili determinate zone paludose e per strappare al mare terre coltivabili

(Polder).

4.

Miglioramento e difesa delle piante coltivate, attraverso la selezione e l’incrocio di piante. Già

negli anni ‘50 il frumento Norin, permise una resa di 60-90 q/ha. La sua

introduzione pose non poche difficoltà in termini di minore resistenza alle

malattie e ai parassiti, della necessità d’una forte concimazione minerale e di

un’accurata azione di difesa fitosnitaria, cosa che impose una ristrutturazione

del sistema agricolo e che accellerò quel processo di decomposizione del

villaggio rurale, nel quale i piccoli coltivatori, incapaci di adeguarsi al

nuovo sistema agricolo, vennero “scacciati” dai contadini benestanti meglio

adattati. Le conseguenze negative dell’uso dei pesticidi sono enormi, essi

eliminano molti animali che combattono i parassiti stessi e molti insetti che

impollinano le piante, lasciando abbondanti residui tossici nocivi (cfr. par

3.3.2.).

5.

La meccanizzazione dell’agricoltura si è diffusa soltanto là dove le condizioni naturali

sono favorevoli, dove le aziende sono grandi, dove la manodopera non è a buon

mercato e dove prevale la coltivazione dei cereali cioè in Canada, Argentina,

Australia, Stati Uniti, Russia e dopo la seconda guerra mondiale anche in

Europa. Il rapporto tra SAU (Superficie Agricola Utile) e trattori è maggiore

per Europa e USA, minore per la Russia e l’Europa dell’Est. L’azienda agricola

meccanizzata è sempre meno dipendente dalle variazioni del tempo e sempre più

dalle fluttuazioni del mercato. Oggi l’industria interviene direttamente nella

produzione agricola fornendo all’agricoltore macchine, energia, sostanze

chimiche e sementi. L’incremento della meccanizzazione porta ad una sempre

maggiore produttività del lavoro, ma con piccoli incrementi di produttività

della terra; senza dimenticare che già dagli anni venti ci si rese conto della

dannosità della monocultura. Nel mondo, tuttavia, continuano a predominare il

lavoro manuale e la forza motrice degli animali (Kostrowichi, 1980).

Come vedremo nei prossimi capitoli, la

troppo aggressiva attività agricola dell’uomo ha provocato assai spesso la

distruzione dell’ambiente di cui esso si serviva e il conseguente abbandono,

dell’agricoltura, dai territori precedentemente sfruttati e talvolta anche

d’interi popoli e civiltà. Ne sono testimonianza i nudi pendii collinari

distrutti dall’erosione su grandi estensioni di territori dall’Atlantico, ai

bacini fluviali cinesi, ricoperti un tempo di boschi, prati e pascoli o campi;

terreni dove l’insufficiente conoscenza delle condizioni naturali e/o

un’economia di rapina ai fini di profitto, hanno portato ad una sconfitta

dell’uomo, con effetti irreversibili. Negli USA già dal 1930 l’erosione fu

riconosciuta ufficialmente come un grave pericolo per la società (Wissmann,

1956).

1.3. Sistemi d’allevamento d’animali

Non si sa se l’allevamento provenga dalla caccia oppure dalla pastorizia.

Esistono varie conduzioni d’allevamento, in relazione all’utilità e al suo

rapporto con l’agricoltura:

·

marginale,

secondario rispetto alla coltivazione delle piante;

·

sentimentale,

non utilitaristico;

·

senza

coltivazione delle piante;

·

collegato alla

coltivazione delle piante

Ecco qui di seguito una classificazione abbastanza esaustiva delle forme

d’allevamento, anch’essa riprende quella del libro “Geografia

dell’agricolutra” del Kostrowicki (1980).

1.3.1. Sistemi domestici

Essi erano già presenti nell’agricoltura mobile ad incendio di bosco e in

quelli ad incendio di macchia. Gli animali venivano utilizzati per il traino e

come fonte di concime e avevano una grande libertà di movimento, potendo in

alcuni casi arrivare a pascolare intorno alle case.

1.3.2. Sistemi a pascolo

La caratteristica di tali sistemi è di far uso esclusivamente della

vegetazione spontanea per il nutrimento degli animali:

·

Pastorizia

nomade. Partendo dai confini della Cina,

attraverso la Mongolia, l’Asia centrale, il Vicino Oriente, l’Africa

meridionale atlantica e poi, partendo dall’India orientale, lungo i confini

delle grandi regioni boscose di Asia ed Europa, fino alla Polonia, la Moldavia

e alla pianura ungherese, si estendevano un tempo immense regioni di steppe,

circondate da radi boschi aperti, definiti come “steppe boscose” e interrotte

soltanto dai deserti. Dato che il clima passava dal secco estivo al freddo (con

presenza di neve) invernale, tipico del clima continentale, era necessaria la

migrazione del gregge. Quei popoli da sedentari divennero nomadi e la

nomadizzazione ebbe un effetto a catena, cosicché i popoli nomadi crebbero di

numero e in potenza, grazie anche ai saccheggi, alle scorrerie e

all’assoggettamento dei popoli sedentari. Successivamente accadde il processo

inverso, via via che si costituivano gli stati moderni che disponevano

d’eserciti e d’armamenti, si ridusse la preponderanza militare dei nomadi sui

sedentari. D’allora il numero dei nomadi è calato e quelli che sono rimasti

sono fortemente influenzati dai popoli sedentari.

·

Sistema

otgonny. Caratteristica di questo

sistema è il compromesso tra le esigenze dei popoli sedentari (ex-URSS) e le

esigenze di quelli nomadi (Kazachi). Conservando il pascolamento

migrante e utilizzando l’esperienza pluriennale della pastorizia nomade, tale sistema

unisce i dettami della scienza moderna alla tradizione. Nella pratica ci fu la

creazione, nei luoghi di svernamento degli animali, di scorte indispensabili a

causa del ghiaccio e della neve, la creazione d’abbeveratoi lungo le piste di

transito, la presenza di punti di assistenza sanitario e veterinaria, la

meccanizzazione della produzione (forniture di fieno, acqua, tosatura delle

pecore, mungitura delle mucche, macello e trasporto) e l’organizzazione di

condizioni culturali e di vita. Il sistema otgonny è la forma più razionale e

intensiva d’allevamento pastorizio (Kostrowicki, 1980).

·

Pastorizia

migrante stagionale, che a differenza degli altri

sistemi, utilizza alternativamente due pascoli, ciascuno dei quali nutre gli

animali che per una parte dell’anno. Nel gruppo solo una parte della

popolazione resta nomade, ma la maggior parte degli abitanti resta nelle loro

sedi, occupandosi della coltivazione dei campi. La transumanza è legata,

quindi, a determinate condizioni naturali, geografiche: l’esistenza di regioni

pianeggianti, temperature invernali sopra i sei gradi e presenza di montagne

per il pascolo estivo. In Spagna si sviluppò enormemente (la Mesta o la Dogana)

la transumanza, grazie alla quale si produceva la famosa lana merinos, alla

base dello sviluppo delle prime industrie tessili europee. La transumanza era

presente anche in Italia, in Francia, poi in Romania (durante la dominazione

turca), nell’ex-Yugoslavia, nei paesi balcanici, nel Maghreb, in Turchia, Iran,

Iraq, ma non nei paesi tropicali. Essa è ancora in via di sviluppo là dove si

sta sostituendo alla pastorizia nomade.

·

Pastorizia montana estiva, presente sulle Alpi e Pirenei. Caratteristica di questa pastorizia è la

breve distanza dei pascoli, situati ad altitudini differenti e di conseguenza

la marcata presenza dei bovini. Essa può essere coadiuvata dal turismo.

Presente anche sugli Appennini come pastorizia montana mediterranea.

·

L’allevamento

al pascolo di renne. Il suo addomesticamento è

posteriore a molti altri animali. L’allevamento delle renne è presente in

alcune zone dell’Eurasia. Molto è stato scritto sul fatto che le migrazioni

delle renne addomesticate coincidano con le migrazioni delle renne selvatiche,

che l’uomo ha osservato e che si è limitato a seguire. In altre parole è l’uomo

che si è “addomesticato” alla renna, seguendola nei suoi spostamenti. Come il

cammello nel deserto, così la renna è l’animale della provvidenza per l’Artide,

esse procurano il tiro per le slitte, il latte, la carne e gli abiti caldi.

Sulle acque ghiacciate del lago Baikal vive una popolazione nomade che si

sposta, assieme al gregge di renne, glissando su delle piccole casette di legno

slittate.

·

L’allevamento al pascolo del Nuovo

Mondo. Durante l’epoca precolombiana

s’inventarono nuovi sistemi di pascolo, nei quali le mandrie venivano lasciate

libere di pascolare. Gli animali erano marchiati e la raccolta delle carni era

fatta soltanto due volte l’anno. Successivamente si costruirono dei recinti e

si utilizzò il treno per trasportarli. Gli addetti ai lavori si chiamavano Cowboys, Rancheros, Vaqueros,

Gauchos.

1.3.3. L’allevamento sentimentale

L’allevamento sentimentale è effettuato senza precisi scopi di lucro, ma ha

semplicemente natura sentimentale. Si effettua nelle immediate vicinanze delle

case e serve per i bisogni degli abitanti della casa stessa. Se un tempo tale

tipo d’allevamento aveva come ragione d’esistere il fatto di limitare i costi e

talvolta rendere accessibile carne, uova, latte, lana e pelli senza la

necessità di acquistarli su mercati lontani, oggi le ragioni si sono spostate

sulla qualità, almeno nei paesi sviluppati. Il bisogno di poter disporre di

prodotti di qualità, che abbiano il gusto di una volta, spinge gli abitanti

delle campagne a dotarsi di un piccolo pollaio e/o un piccolo recinto nel quale

far pascolare qualche capo di bestiame.

1.3.4. L’allevamento pascolo-stalla

È il sistema d’allevamento prevalente in Europa, con il quale si ritrova

l’interdipendenza con la coltivazione delle piante. Esso sorge e si sviluppa là dove le condizioni climatiche invernali non

permettono il pascolo annuale e il mantenimento degli animali, i quali durante

l’inverno rimangono nella stalla, alimentati con le scorte di foraggio. In

questi ultimi anni è arrivato ad avere più peso della coltivazione delle

piante. Le aziende agricole a pascolo-stalla si

dividono a seconda dell’importanza data alla componente vegetale:

·

Aziende ad

indirizzo fito-zootecnico, che vendono sia prodotti vegetali che animali.

·

Azienda ad

indirizzo zoo-fitotecnico, che invece trasformano tutta la produzione vegetale

in foraggio per gli animali.

1.3.5. L’allevamento a stalla

Al livello più alto del suo sviluppo, l’allevamento perde quasi

completamente ogni legame con la coltivazione dei campi. La meccanizzazione e i

concimi minerali, hanno sostituito il traino e il concime naturale, e hanno

reso inutile la stretta interdipendenza che, per lungo tempo, esisteva tra

allevamento e coltivazione delle piante. I mangimi, concentrati o voluminosi,

si acquistano sul mercato. Spesso le aziende non possiedono neanche i pascoli,

ma solo locali al chiuso per gli animali, magari posti vicino alle città per

beneficiare della vicinanza del mercato. Tutti però ci ricordiamo le vicende

della “mucca pazza” e la febbre aftosa, dovute ad un utilizzo improprio di

mangimi d’origine bovino (ossa e carni frantumate) somministrato agli animali. Ci ricordiamo anche dei polli alla diossina. Molto

spesso gli animali sono costretti a soggiornare in gabbie piccolissime, senza

vedere mai la luce del sole e gli vengono somministrate quantità crescenti di

antibiotici. Ciò li rende sempre più deboli ed

esposti a malattie sempre più difficili da curare e, in alcuni casi,

trasmissibili all’uomo, non ultima quella della febbre dei polli, anche se le

ragioni della sua esplosione non sono ancora conosciute.

2. CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALI E

FORME DI PROPRIETÁ DELL’AGRICOLTURA

Le caratteristiche sociali e le forme di

proprietà nell’agricoltura definiscono chi è l’agricoltore e quale sia la sua

relazione con la terra sulla quale lavora e con le altre persone che lavorano

su di essa. Attraverso questa analisi possiamo di nuovo renderci conto della

grande varietà di conduzione della terra che esiste, quanto le consuetudini e

successivamente la legge si sono adattate all’agricoltura e quanto

l’agricoltura abbia in qualche modo subito l’influenza delle regole e delle

leggi.

Il Kostrovicki (1980) ci mostra, ancora

una volta, una schematizzazione molto efficace delle caratteristiche

economico-sociali delle forme di agricoltura, evidenziandone l’aspetto

geografico.

Iniziamo l’analisi dicendo che

l’agricoltore non è sempre il proprietario della terra.

2.1. Proprietà comune

Nella proprietà comune il diritto di

godere e disporre della terra spetta ad un determinato gruppo di persone, una

comunità, una tribù o una società. In essa il lavoro e la proprietà spettano a

tutta la comunità.

2.1.1. Società di raccolta e caccia

Abbiamo già visto che tali società erano

possibili soltanto entro certe condizioni demografiche. Si dava per scontato il

riunirsi in tribù, in quanto garantiva una maggiore possibilità di

sopravvivenza. Basti pensare ai vantaggi per la caccia degli animali selvaggi

di una certa stazza o semplicemente alla difesa all’interno del piccolo

accampamento. Soltanto armi e attrezzi erano di proprietà personale, ma il

resto era naturalmente in comune.

2.1.2. Società di pastori

Molto simili alle società di raccolta e

caccia, quelle di pastori estendono la proprietà individuale, oltre che ad armi

e attrezzi, anche agli animali. In Perù, per esempio, i lama, che pascolano

liberamente all’esterno dei villaggi, sono riconoscibili dai vari proprietari

grazie ad un piccolo ciuffo di lana colorata con colori diversi per ogni

proprietario e cucito sulla punta degli orecchi.

2.1.3. Comunità agricole

Con le società agricole, la proprietà

individuale si estende alle piante ed ai frutti delle piante di colui che le ha

piantate. Si crea un diritto all’uso dei terreni e, in alcuni casi, oggetto

d’eredità sono soltanto i beni mobili, mentre la terra dopo la morte ritorna di

proprietà della comunità.

Dove la legge di successione

trasferisce anche la proprietà della terra, si corre il rischio di una

parcellizzazione eccessiva degli appezzamenti. Soltanto la legge sul maggiorascato può limitare la degenerativa

polverizzazione delle proprietà.

In Kenya si stabiliscono i confini del

territorio che appartengono alla comunità agricola e poi si suddividono

successivamente in appezzamenti più piccoli, da assegnare a piccoli gruppi di 20-50

persone. Col crescere della popolazione tali territori vengono ridelimitati e

spetta ai sacerdoti e agli anziani tale compito (Chodak, 1963).

2.1.4. Ruolo attuale e futuro delle comunità agricole

La “Progress in Land Reform” (ONU, 1954-1976) suddivide i

paesi in tre categorie:

·

Paesi dove

le comunità agricole non occupano vasti territori. Esse sono scomparse in

maggioranza nel XIX sec. (Europa).

·

Paesi dove

prevale la proprietà individuale e dove una minoranza della popolazione conduce

le comunità agricole (indigeni): America del Sud, India, Asia centro orientale

e Oceania.

·

Paesi dove

tale condizione è dominante: Africa centrale.

In Italia tali comunità si estendevano

per tre milioni d’ettari (30.000 km²), pari al 10 % del territorio

(Kostrovicki, 1980).

Il massimo vantaggio delle comunità

agricole è l’esclusione dalla possibilità di speculare sulla terra e

l’esclusione dall’indebitamento, che sono delle vere e proprie piaghe per

l’agricoltura individuale. Quindi, sia per motivi sociali sia per motivi economici,

si deve tendere alla loro conservazione, fin quando è possibile e,

successivamente, trasformarle in aziende cooperative, conservando i lati buoni

delle comunità e modernizzando l’organizzazione e la tecnica agricola.

2.2. Proprietà individuale

Significa che la persona proprietaria

della terra possiede tutto il diritto di definire il modo e la portata del suo

uso, nonché il diritto di passare a terzi la proprietà di essa (America,

Australia, Europa, India e Giappone). La persona, giuridica o fisica, ha il

potere di godere e disporre in modo esclusivo del terreno in proprietà.

2.2.1. Le grandi proprietà terriere come residuo del feudalesimo

Le origini e le cause che hanno

formato le grandi proprietà, sono le più svariate:

·

usurpazione

di terre comuni ;

·

conquista

militare ;

·

assegnazione ;

·

concentrazione

tramite acquisto o costrizione.

Gli inizi dello sviluppo della grande

poprietà agraria (latifondo) cadono dalla dissoluzione della comunità

primitiva. Nell’evoluzione storica si distingue una grande proprietà terriera

di tipo schiavista, una grande proprietà di tipo feudale e una grande proprietà

individuale a carattere capitalistico.

La grande proprietà schiavista si

sviluppo dapprima in stretta relazione con l’agricoltura intensiva. Nella

proprietà schiavista il diritto del padrone si estendeva, oltre che alle terre

e agli immobili in essa costruiti, anche agli schiavi, dei quali aveva il

potere di vita o di morte. Dalle sue rovine e non solo, si sviluppò il

feudalesimo dell’Europa, determinando anche la nascita delle classi sociali. Il

padrone possedeva la terra e il lavoro dei contadini-sudditi, ma su di loro non

aveva più il potere di vita o di morte. La rendita da corvée fu

sostituita con quella naturale, con la quale il contadino pagava in natura.

Nonostante ciò, il contadino soffriva ugualmente la fame, in quanto le

percentuali di prelievo sul raccolto erano sempre troppo alte. Successivamente

la rendita naturale fu sostituita con la rendita pecuniaria.

La definitiva rimozione del sistema

feudale si ebbe con il capitalismo, secondo due differenti evoluzioni:

·

la via

americana, con una completa liquidazione

del sistema feudale (USA, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda);

·

la via

prussiana, con un passaggio più graduale al capitalismo e con la sostituzione delle forme d’agricoltura feudale

(Russia, ex-Germania orientale, ma anche Italia, Spagna, Portogallo e America

del Sud).

Sistemi simili a quello feudale si sono

ritrovati in Africa tra gli Zulù, i Basuto, gli Ashanti e

gli Haussa-Fulani. I contadini Haussa, per esempio, costituivano una

classe di persone formalmente libere, tenute però alla prestazione di numerosi

servizi, corvèe, tributi e imposte a favore dei loro signori (Chodak, 1953).

In Vicino Oriente, Asia meridionale e

America Latina si è avuta una concentrazione della proprietà nelle mani di

poche categorie di grossi proprietari, accompagnata da una contemporanea

polverizzazione delle aziende agricole in piccoli possedimenti. Simile il

paesaggio in Spagna, Portogallo, Italia meridionale, Europa centrale.

Là dove domina la grande proprietà

terriera i proprietari, molto spesso, non si occupano della conduzione

dell’azienda, delegando a terzi la gestione. Anche la chiesa (Cattolica, Ebrea

o Musulmana) è proprietaria di molte terre.

2.2.2. La grande proprietà e l’affitto della terra

Una buona parte della grande proprietà

terriera privata è coltivata da piccoli agricoltori-fittavoli, che hanno

soltanto la facoltà di godere della terra che essi occupano. Si distinguono tre forme d’affittanza:

·

In cambio di determinati servizi.

Questa è la forma più primitiva del rapporto d’affitto ed è molto simile alla

rendita da corvée. Una forma ancora presente è l’encomienda dell’America

del Sud, con la quale in cambio dell’uso della terra, della difesa e dell’insegnamento

della fede, il contadino-fittavolo versa una piccola somma di denaro al

padrone. Malgrado ciò, l’encomienda si è trasformata ben presto in

un’organizzazione feudale. Altro esempio è dato dall’hacienda, simile

all’encomienda, che si è formata grazie all’espropriazione coatta dei territori

degli indigeni. Nell’hacienda, in cambio di un piccolo appezzamento di terreno

lontano e di bassa qualità, i membri delle comunità (Ayllu) sono

costretti a lavorare 3-5 giorni la settimana o tre settimane al mese sulla

terra dell’haciendero. Caratteristica comune delle due forme è che i

contadini-braccianti o fittavoli-braccianti ricevono, oltre alla terra, anche

una casa e dei prestiti ripagabili col lavoro e necessari per comprare gli

attrezzi, i vestiti e una parte del cibo (direttamente dall’haciendero). Molto

spesso i fittavoli finiscono in un circolo vizioso d’indebitamente dal quale

difficilmente riescono a liberarsi e grazie al quale l’haciendero riesce a

controllare meglio la sua forza lavoro (Flores, 1955).

·

In cambio di una parte della

produzione in natura o in denaro. La mezzadria è l’esempio più conosciuto con la quale il fittavolo è tenuto

a fornire al proprietario una quota superiore alla metà dei raccolti. Essa si è

diffusa nel Vicino e Medio Oriente, ma si ritrova anche in America del Sud,

Stati Uniti ed Europa meridionale, tuttavia le differenze sono enormi. In ogni

caso la mezzadria, inizialmente, era calcolata per lasciare al fittavolo il

minimo indispensabile per il mantenimento suo e della famiglia. Per esempio in

Iran il raccolto si divideva in quinti: un quinto per la terra, un quinto per

l’acqua, un quinto per le sementi, un quinto per i buoi e un quinto per il

lavoro e spesso al contadino non spettava che quest’ultimo quinto.

·

In cambio di un canone deciso in

anticipo.

Questa è la forma più vantaggiosa per l’affittuario, anche se uno svantaggio

risiede nell’eccessiva rigidità del canone. In alcuni, quando i contratti

prevedono lunghi periodi di locazione, gli affittuari provvedono a migliorare

le rese del suolo e ad impiantarvi colture di pregio. In alcuni contratti

enfiteutici di lunga durata, c’era un vero e proprio impegno da parte

dell’agricoltore ad apportare miglioramenti al fondo, che aveva avuto in

concessione. La diffusione dell’affittanza in

Europa ha avuto una certa logica geografica, tanto che oggi, se ci spostiamo da

Est verso Ovest rileviamo un graduale aumento percentuale delle forme

d’affittanza. Le densità maggiori si hanno in Gran Bretagna (intorno al 60%),

nella Francia nord-occidentale e nella Spagna sud-occidentale (Kostrovicki,

1980).

2.2.3. La grande proprietà come grande azienda agricola

Esistono esempi d’aziende agricole

basate sulla conduzione e gestione a carico del proprietario. Esse si

distinguono secondo i metodi di conduzione impiegati. Talvolta, tali aziende

sono gestite da fattori, oppure, come nel caso degli USA, da proprietari (side

walk farmers) che abitano in città e si recano in fattoria a lavorare o,

ancora, da proprietari (suitcase farmers) che abitano ancora più lontano

e si fanno vedere saltuariamente. Un altro esempio è costituito dalle grandi

piantagioni dell’America Centrale e Meridionale.

Oggi le grandi proprietà terriere

fanno capo a gruppi capitalistici, col vantaggio di poter investire ingenti capitali

nella ricerca, che spesso è indirizzata alla genetica, ma con lo svantaggio

sociale della conduzione anonima. La

coltivazione predominante è la monocoltura (caffè, banane, ananas, soya, mais,

ecc.), la quale, molto spesso, determina una rapida usura dei suoli, il che

tuttavia non infastidisce molto la proprietà che ha la possibilità di

trasferire i propri investimenti verso altri territori. Il risultato lo

conosciamo da tempo: impoverimento della terra, talvolta desertificazione, che

contribuiscono ad aumentare la dipendenza delle popolazioni autoctone verso le

grandi aziende agricole.

2.2.4. La piccola proprietà individuale

Arthur Young (1784) disse: “Date ad un

uomo una nuda roccia in proprietà e la trasformerà in giardino. Dategli in

affitto un giardino e in 10 anni lo trasformerà in deserto”. Questa frase

ci da un’idea dell’importanza che la diversa conduzione della terra determina

sui risultati dell’attività agricola.

La piccola proprietà individuale ha avuto

origine dalla frantumazione delle antiche comunità villaggio o dalla divisione

della grande proprietà (riforme agrarie). Oltre che in Europa essa è presente

nelle ex-colonie britanniche ed è molto rara negli altri paesi. In America

Latina s’incontra più frequentemente nel Brasile meridionale e nell’Argentina

settentrionale. Si trova anche in Giappone, dove costituisce la forma di

conduzione dominante. La piccola proprietà individuale è poco diffusa nei paesi

musulmani e in Africa. Nonostante il progresso tecnico e gli investimenti in R&S

delle grandi compagnie agricole, talvolta la conduzione familiare è preferita

dai consumatori per l’accuratezza del lavoro e per una serie d’argomenti di

carattere sociale, politico e psicologico.

L’ unico vero grande problema della

piccola proprietà è legato alla legge di successione che, col passare delle

generazioni, crea una polverizzazione delle proprietà. Ci sono dei casi di

proprietà sparpagliate sul territorio con una superficie di pochi m², invece,

là dove vale ancora la regola del maggiorascato le proprietà hanno mantenuto

una grandezza utile. La polverizzazione eccessiva crea infatti una difficoltà

sempre maggiore per il contadino che non riesce più ad ottenere una produzione

in grado di sostentarlo.

2.2.5. La cooperativa agricola

Tale assetto proprietario è stato creato

sia per far fronte alle difficoltà della piccola azienda individuale e sia per

godere d’alcuni vantaggi delle grandi imprese, prime fra tutte le economie di

scala. Inizialmente le prime forme di cooperativa si concentrarono sullo smercio

della produzione agricola, successivamente estesero le loro finalità al

credito, all’approvvigionamento, alla lavorazione, all’allevamento, alla

semina, ecc.

Essa si sviluppò moltissimo nei Paesi

scandinavi e, successivamente e in maniera minore, anche in Germania, Francia,

Italia e, negli ultimi decenni, nei paesi in via di sviluppo

2.2.6. Le riforme agrarie

Con il termine riforma agraria

s’intendono tutti i mutamenti dei rapporti agricoli introdotti in modo

evolutivo o rivoluzionario, per iniziativa del potere politico e/o

d’istituzioni private. Nei prossimi capitoli andremo a vedere da vicino la

nuova riforma agraria in Svizzera (par 4.3.).

La forma più semplice di riforma è la

trasformazione dell’affittuario in proprietario. Il suo fondamento è la ricerca

di un equilibrio tra bisogno di terra da parte della popolazione contadina e le

riserve di terra esistenti. La ridefinizione della dimensione delle terre varia

da riforma a riforma. In America Latina tutte le riforme si basano sulla

funzione sociale della proprietà, come principio cardine per una buona gestione

della terra. Secondo questo principio il proprietario ha l’obbligo nei

confronti della società di utilizzare la terra secondo metodi e modalità che

superino i rapporti sociali feudali. Le terre inutilizzate sono le prime a

subire l’espropriazione e, normalmente, si pone un divieto sull’affittanza in

cambio di lavoro.

In Italia meridionale nel secolo passato

vi fu l’espropriazione dei latifondi storici a favore dei contadini, malgrado

che molti di loro si trasferirono al Nord nel sogno di una vita migliore.

Tuttavia, le riforme che sono riuscite

ad uscire dalla burocrazia politica divenendo esecutive, non si sono realizzate

negli obiettivi che erano stati fissati e talvolta sono state un vero e proprio

fallimento (Kostrovicki, 1980).

Parallelamente là dove le proprietà

agricole si presenta polverizzata sul territorio, la commassazione dei fondi

rustici è una condizione essenziale per la modernizzazione dell’economia

agricola dei paesi in via di sviluppo.

Doreen Warriner afferma che la riforma

agraria nel mondo contemporaneo ha un’importanza pari alla liquidazione del

sistema feudale in Europa nei secoli passati (in Ellis,

1980, pag. 526).

2.3. La proprietà sociale

La proprietà sociale non significa

soltanto proprietà comune, assegnata ad un determinato gruppo o nazione, ma

estende il suo senso ad una conduzione di carattere sociale. La terra è

coltivata e usata in comune tra i membri del gruppo.

Furono le riforme agrarie socialiste ad

introdurre questa forma di proprietà all’alba della Rivoluzione Russa.

Inizialmente, tali riforme liquidarono il feudalesimo nelle campagne,

espropriarono la grande proprietà feudale o capitalistica e assegnarono le

terre espropriate ai contadini, stimolando le forme di cooperazione agricola,

con le quali si preparavano le basi dell’economia socialista. Il 1917 segnò

l’iniziò del passaggio dall’azienda contadina a quella socializzata. Nel

periodo che va dal 1924 al 1934 ci fu la fase della collettivizzazione forzata.

Nel 1940 il 99,3 % delle forme di proprietà rientrava nell’ambito dell’economia

socializzata (sovchoz e kolchoz) e negli anni a cavallo tra il

1950 e il 1962 tale politica si estese anche ai paesi satelliti del Patto di

Varsavia. Poco più tardi riforme radicali e spesso violente, si applicarono in

Cina. Anche lì la tendenza fu la medesima, cioè si formarono cooperative

agricole di grandi dimensioni.

La storia ci dimostra che, in realtà,

tali riforme furono lente nel migliorare la situazione socio-economica e le

rese in agricoltura, basti pensare che la Russia prima del 1917 era la più

grande esportatrice di grano e oggi è la più grande importatrice

(Rydenfelt, 1983). Non dimentichiamoci che da

cinque a dieci milioni di Russi morirono di fame a causa di ciò e sarebbero

stati il doppio se non fosse stato per gli aiuti internazionali (Smith, 1994).

2.4. Le aziende agricole

Secondo la definizione della FAO (1965),

per azienda agricola s’intende una superficie di terra utilizzata per intero o

parzialmente ai fini di produzione agricola, indipendentemente dal diritto

esercitato sulla terra, dalla forma giuridica della gestione, dalle sue

dimensioni, anche senza terra

(allevamento a stalla, coltivazioni fuori dal terreno, apicoltori). La

FAO ha cercato di trovare una definizione che contenesse tutti i casi

esistenti, utile per confrontare le diverse realtà presenti sulla terra.

L’azienda agricola con la sua autonoma

gestione delle risorse, delle scelte produttive, dell’organizzazione del lavoro

e della sistemazione del terreno costituisce dunque il primo e più piccolo

elemento geografico capace di esprimere globalmente e sinteticamente la

complessa problematicità della realtà agricola di una regione. È per questo

motivo che, nell’analisi dello spazio rurale, partire dall’esame dei caratteri

strutturali (superficie agricola utile, composizione della forza lavoro),

permette di evidenziare fin dalla fase iniziale dell’indagine le difficoltà e

gli squilibri presenti nell’area esaminata.

L’ampiezza della superficie aziendale è

un dato molto interessante per la descrizione geografica, ma non è sufficiente

all’interpretazione della realtà agricola, per la quale dovremmo analizzare

anche altri fattori come quello economico e quello fisico (fertilità, pendenza,

contaminazione, erosione o desertificazione).

2.4.1. I caratteri strutturali delle aziende agricole

Rispetto alle dimensioni, le aziende

dell’Africa, dell’Asia orientale e meridionale, sono quelle che in media hanno

le più piccole dimensioni, inferiori a cinque ettari per azienda agricola.

Anche le aziende agricole dei paesi mediterranei hanno piccole dimensioni,

comprese tra cinque ettari e 10 ha per azienda agricola. In Europa

Occidentale le superfici sono, in media, comprese tra 10 ha e 50 ha. Si hanno

aziende agricole molto estese in America Latina, USA e Canada, comprese tra i

50 ha e i 200 ha. Le massime estensioni si raggiungono in Bolivia, Argentina,

Australia e Russia, dove si superano i 200 ha per azienda agricola media

(Kostrowicki, 1980).

Partendo dal Giappone, esiste

una certa correlazione lineare tra la longitudine e la dimensione delle

aziende: se si escludono Russia e Australia, la dimensione delle aziende ha un

graduale incremento spostandosi da est verso ovest.

Guardando ancora più da vicino il caso

dell’Europa, i paesi si possono ordinare secondo la seguente classifica (Grigg

1966):

·

paesi nei

quali prevalgono le piccole aziende:

Spagna, Italia, Grecia, paesi dell’ex-Jugoslavia, Polonia e Norvegia;

·

paesi nei

quali prevalgono le aziende medio-piccole, comprese tra i cinque e i 50 ha: Austria, Svizzera, Finlandia;

·

paesi nei

quali prevalgono aziende di dimensioni superiori a 50 ha: sono i più numerosi.

Nel 1950 il 70 % degli agricoltori

lavorava in piccole aziende che ricoprivano 1/3 della superficie delle terre

coltivate (Kostrovicki, 1980). La seguente tabella mostra la percentuale dei lavoratori salariati rispetto al totale dei lavoratori

dell’agricoltura nel 1950:

Tabella 2.1. Rapporto tra salariati e lavoratori in

agricoltura

|

PAESI |

Belgio |

Grecia |

Austria e Irlanda |

Usa |

F, E, I CH, ND |

Canada |

Portogallo |

Gran Bretagna |

|

% |

7 |

8 |

10 – 20 |

24 |

20 – 30 |

35 |

61 |

64 |

Fonte: Kostrovicki, La Geografia

dell’Agricoltura, 1980.

In America Latina queste percentuali sono ancora più alte, mentre si

mantengono contenute in Africa e Asia.

2.4.2. I caratteri economici delle aziende agricole

·

Agricoltura

estensiva ed intensiva. Definite in

maniera talvolta diversa e non coerente dai diversi autori, le due agricolture

si differenziano prima di tutto per la densità colturale e cioè per il rapporto

tra superficie coltivata e superficie totale. Abbiamo visto, che tutte quelle

pratiche agricole che davano luogo ad un’occupazione incompleta o discontinua

dello spazio agricolo o quelle che imponevano periodi di riposo a maggese, erano

considerate di tipo estensivo. All’opposto, la continuità delle coltivazioni e

del lavoro umano nel tempo e nello spazio definiva l’agricoltura di tipo

intensivo. Successivamente, con la diffusione della meccanizzazione, dei

pesticidi, dei fertilizzanti e dei moderni strumenti di lavoro e

commercializzazione, la differenziazione tra agricoltura estensiva e intensiva

si è spostata sul rapporto tra capitale investito e resa. L’agricoltura

intensiva è diventata quella con alte spese di gestione e che richiede

un’elevata qualificazione professionale. Sono considerate intensive quindi,

anche le pratiche agricole delle grandi aziende capitalistiche, che impegnano

pochissima manodopera, notevoli capitali d’esercizio (acquisto di macchine,

concimi, pesticidi, lavoratori specializzati), anche se ottengono basse rese

per ettaro. Tuttavia, anche il rapporto tra investimento e ricavo sta

incontrando i suoi limiti nel distinguere agricoltura intensiva e estensiva,

visti gli impulsi sempre maggiori ad una “estensivizzazione” dell’agricoltura e

viste le politiche agricole ancora a sostegno delle colture facilmente

meccanizzabili. Dobbiamo quindi passare ad un nuovo dato, unitamente a quello

della densità delle coltivazioni, che è quello dell’intensità delle colture,

esprimibile nella Produzione Lorda Vendibile (PLV) media per ettaro di

Superficie Agricola Coltivata (SAC) (Grillotti, 1992).

·